6月15日是2022年“全国低碳日”

今年的主题是:

“落实‘双碳’行动,共建美丽家园”。

让我们一起,

践行绿色低碳生活理念,

携手共建绿色低碳美好家园。

来源:生态环境部

附:名称解释 碳中和、碳达峰

碳中和,谈达峰,被直接写入2021年的政府工作报告。也就是说,它是我国“十四五”开局的发展重点,是绿色发展经济的重要路径,也是我国以实际行动应对全球气候变化的决心——

碳中和,将指导未来五年我国的国民经济和社会发展。

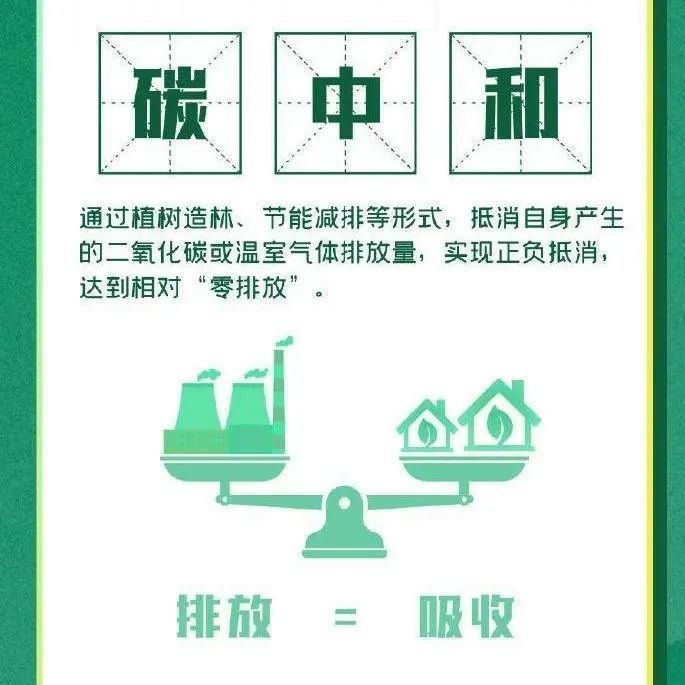

碳中和,到底是什么!

2021年的全国两会,至少有37名人大代表、政协委员提及到“碳中和”。

《政府工作报告》原文中,关于碳中和有这样的表述:“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构……提升生态系统碳汇能力。”

一时间,有关“碳中和”的消息沸沸扬扬。

那么碳中和是啥?是像化学实验课上往酸里加点碱就会变成盐和水的中和反应吗?

来源:@央视新闻

要理解“碳中和”,需要首先引入三个词:碳源(carbon sources)、碳库(carbon pool)和碳汇(carbon sink)。

碳源是指向大气中排放碳(主要是二氧化碳)的过程和活动,碳汇则是指从大气中吸收或消耗碳的过程和活动。

当然,在碳循环过程中,不可能做到吞吐的完全同步,未进入大气的碳便在各个地方被暂时储存下来,也就是碳库,比如海洋、土壤、生态系统碳库等。

碳循环过程 来源:wikipedia

而“碳中和”,指的是企业、团体或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段,如植树造林、节能减排、产业调整等,抵消掉这部分排放,达到“净零排放”的目的。

换句话说,“碳中和”就是一定时期内碳源和碳汇呈现相互抵消的状态。

在我们的世界里,碳元素是无处不在的。

在大气中,它主要以二氧化碳的形式存在;而在土壤、水体中,碳大多以碳酸盐的形式固定。另外,目前已知地球上所有的生物也都是碳基生物(AI绿绿才是硅基生物嘎嘎)。

无论是人类还是动物、植物、微生物等等,在生活中几乎不可能不产生碳排放,这是维持生命所需的必然结果。

好在,绿色植物和部分微生物有着吸收二氧化碳、释放氧气的能力(比如光合作用),从而使整个地球上的二氧化碳浓度维持在一定的水平,能够形成相对稳定的碳循环。

从某种程度上说,稳定的碳循环就是一个“中和”的状态。

图源网络

再举个简单的例子,被小学奥数荼毒过的朋友肯定接触过里面的放水问题。

大概是说心血来潮的小明整了一个浴缸,一面开着水龙头,一面开着排水口,问多长时间他才能接满一整个浴缸的水。

虽然小时候一直在想这位神奇小明是不是脑子不太好使,但这个问题里设置的条件恰好很适合用来解释有关碳的三个词汇——

碳源是排水口,碳汇是水龙头,而碳库就是浴缸本身。

一边注水,一边放水,当浴缸里的水依然保持在同一水平不变时,这样的状态就是中和。

一边注水,一边放水,当浴缸里的水依然保持在同一水平不变时,这样的状态就是中和。图源网络

然而碳源也好碳汇也好,原本都是自然界碳循环的正常交换过程。

问题在于工业革命后,由于化石燃料使用的急剧上升,人们向大气中排放了大量温室气体和污染物,再加上毁林开垦、围湖造田等不合理的土地利用和生态破坏,使得一些地方的碳循环受到影响,造成了气候变化和生态灾难。

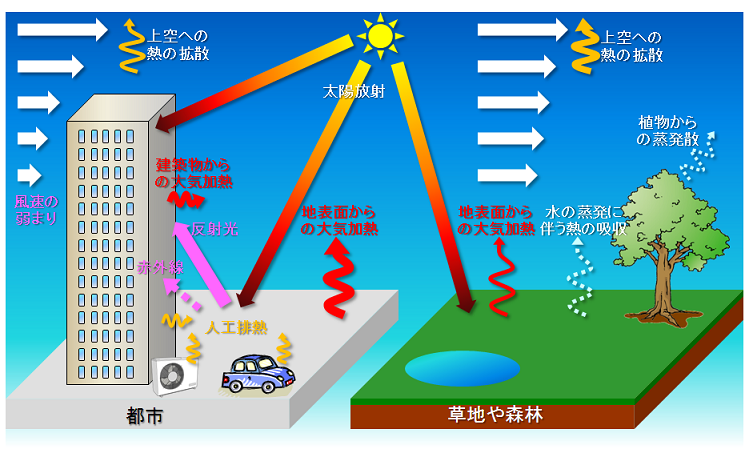

譬如温室气体带来的城市热岛效应,令城市温度升高,中暑人数增加。

上个世纪80年代时,日本东京每年因中暑送医抢救的人数大约在150人左右,90年代增加到了300人;到了2000年,这个数字上升至500人以上,并随着时间的推移即将突破1000人。

热岛效应的形成 来源:wikipedia

而热岛效应也威胁着动物们的生存。

2001年8月,美国爱荷华州锡达拉皮兹的一条小溪,由于下雨导致水温每小时上升10多度,造成大量鱼类等水生生物死亡。(Paul A.Tipler and Gene Mosca , 2007)

2007年,我国已经超越美国成为世界第一大碳排放国。

因此,制定绿色发展规划,早日实现“碳中和”是我国建设人与自然共生和谐社会的必然需求。

减少碳源,增加碳汇

碳排放自身是件很正常的事,碳排放问题的核心在于碳源和碳汇的不平衡。

既然如此,那么问题的解决方案其实也非常明确:一是减少碳源,二是增加碳汇。

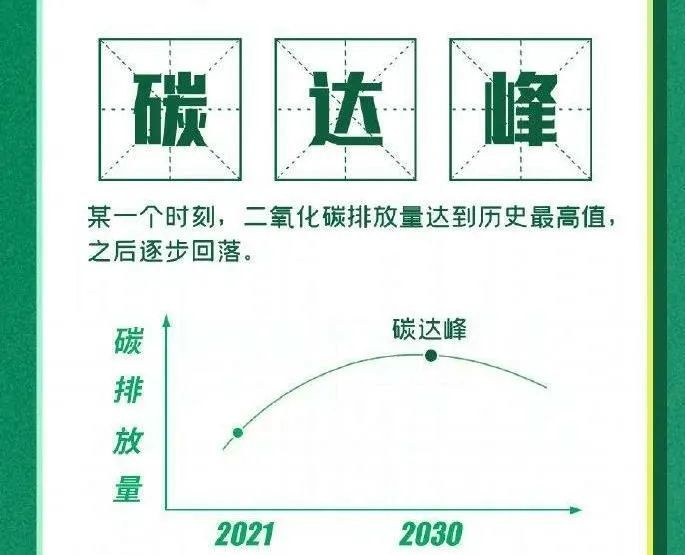

可是细心的朋友可能发现,《工作报告》里还提到了“碳达峰”一词。碳达峰是指企业、团体或个人的碳排放总量在某一时期达到历史峰值。

当到达“碳达峰”后,这段时期内碳排放总量依然会有波动,但总体趋势平缓,之后才产生稳步下降。

如果排放的碳源持续增长不停歇,相应的碳汇是无论如何也追不上抵消的速度的。

换句话说,这里头的关系是,先有“碳达峰”,才能“碳中和”。

来源:@央视新闻

我国设置的达成碳达峰目标时间为2030年,碳中和则铆定在2060年。

这样的目标设置不难理解,截至2020年全球已经有54个国家的碳排放实现达峰,占全球碳排放总量的40%,而以我国高碳排放的能源消耗结构,即便正在转型,也尚需一定时日。

于是,当前控制碳排放总量的重点就自然而然地落到了增加碳汇上。

来源:@央视新闻

增加碳汇的方式很多,根据保护组织TNC的评估,在所有基于自然的解决方案下,增加碳汇潜力最大的路径是造林再造林,其次为避免毁林和森林退化、天然林管理、泥炭地恢复、避免泥炭地转化和退化等等。

而据政府间气候变化专门委员会(IPCC)表示,在增加碳汇的路径中,造林带来的碳汇可以每年多吸收36亿吨的二氧化碳,相当于全球碳排放量的十分之一(361.53亿吨,2017年数据)。

乍一看,植树造林对于增汇来说是个立竿见影的方法。

但立竿见影并不意味着最优解。

植树不能解决所有问题

当前全球平均碳足迹(指个人、事件、组织、服务或产品造成的温室气体总排放量)是每人每年5吨二氧化碳,相应的,每棵树一年能够吸收的二氧化碳在22公斤左右,也就是说单是靠造林,仅仅一人的碳源就需要200多棵树的碳汇才能持平。

说到这里,请回想一下自己每年参与植树的数量……

40年来,我国一共种了742亿棵树,但今天,我们需要一年种70亿x200多棵树,碳汇才能持平。来源:@央视新闻

并且植树还可能面临着生物多样性问题。

事实上,得益于我国的退耕还林、重点地区速生丰产用材林基地建设和三北防护林体系建设等工程,我国的人工林面积居世界首位。

然而很多的人工林子里却没有动物,甚至是生物量都比不上本应相对贫瘠的农田和荒漠。

原因在于造林的树种。

有研究者对全国范围内退耕还林工程所造的森林类型进行了分析,在记录到的202个县中:90%以上的县种植单树种纯林,种植简单的人工混交林(不超过5个树种)的县不到40%,而种植天然林的县仅有3个。

不过好的例子也不远,像是登上了人民大会堂的荒漠猫所居住的地方——浩门林场造林地。

这片主要由沙棘、山柳和青杨所造的林子就养活了荒漠猫、赤狐、狍子、鼢鼠、雉鸡等等。

人造林中走过的荒漠猫

所以通过精心选择物种和地址,再进行退化土地的再造林的管理方法是有利于生物多样性的。

人们可以种植本土树种,努力满足本土野生动物的各种需求。

0571-8926 6583